- 中学校3年生から20代前半まで、ボードゲームのシミュレーションゲームにはまっていた。でも、ボードゲームなのでマップを広げると1畳近いスペースを取るものもあり、プレイが終わるまでに10時間近くかかるゲームもあったから、マップを数日間6畳間でキープするのが大変だった。

- その後、他のシミュレーションゲームマニアも同じだろうが、パソコン、ビデオゲームが大量に売られるようになると、PCのハードディスクにゲームをキープできるPC版シミュレーションゲームの「信長の野望」「提督の決断」などをプレイするようになり、場所を取って部屋が散らかるボードゲームはプレイしなくなった。

中学校3年生から20代前半まで、ボードゲームのシミュレーションゲームにはまっていた。でも、ボードゲームなのでマップを広げると1畳近いスペースを取るものもあり、プレイが終わるまでに10時間近くかかるゲームもあったから、マップを数日間6畳間でキープするのが大変だった。

中学校3年生になった頃から20代前半まで、シミュレーションゲーム、特に第二次大戦を舞台としたウォーゲームにはまった時期があった。中学校3年になるまでは主にタミヤ模型から発売されているミリタリーミニチュアシリーズの模型、ウォーターラインシリーズの軍艦の模型を作っていたのだが、段々と迷彩塗装を筆で塗っていくのが面倒になってきたので、それで、いつも模型屋に行くと模型の横に置いて売られているシミュレーションゲームが気になるようになった。それまでシミュレーションゲームに手を出さなかったのは、なんか難しそうだなというイメージがあったからだと思う。

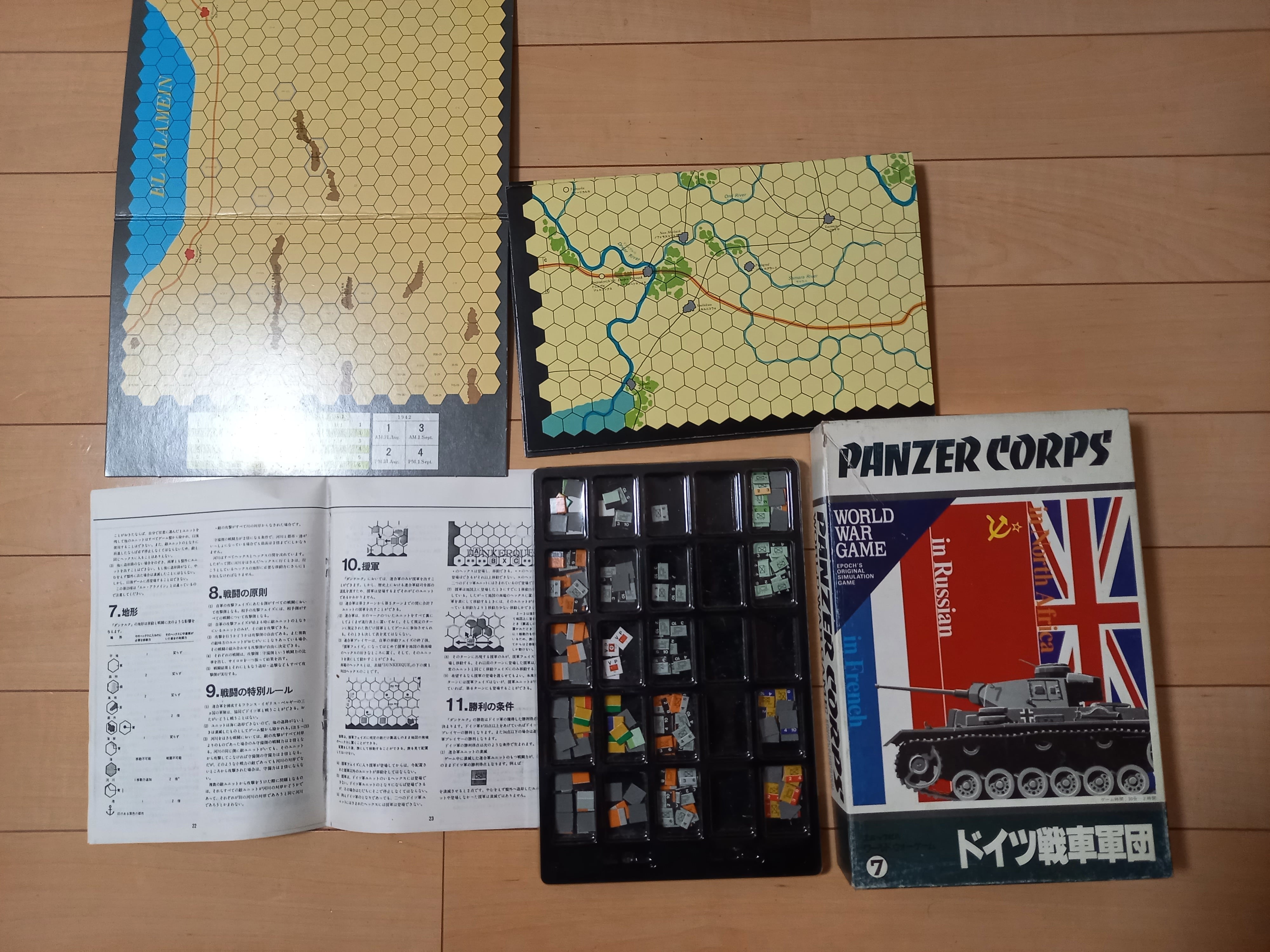

それで、まず、手始めに買ってみたのが簡単にプレイできそうな上に写真が貼ってある「ドイツ戦車軍団」というゲームだった。このゲームは第二次大戦のエル・アラメインの戦い、ダンケルクの戦い、ハリコフの戦いをプレイしながらシミュレーションを段々と理解していくという初心者用のゲームだった。

この「ドイツ戦車軍団」は入門編のゲームだったから、一番時間がかかるハリコフの戦いでも約2時間ほどでプレイできたのだが、その後、中級者向きとゲームの箱に紹介が書いてある「バルジ大作戦」、「マーケットガーデン作戦」を買ってプレイしたみると、プレイが終わるまでに休憩時間も含めると5時間以上かかるので、学校が終わった後に夕方に2時間くらい友達とプレイをすると、3日間ぐらいかかることもあった。週末の土曜日日曜日にプレイをしても、2日間かかった。

だから、ゲームボードが0.5畳~1畳くらいスペースを取るのだが、それをキープしておくのが大変だった。僕の部屋は6畳の部屋で寝るときは兄の部屋に布団をひいて一緒に寝ていたのだが、Nゲージ鉄道模型のレイアウトに1.5畳くらいスペースを使っていたから、シミュレーションゲームを置いて2日以上キープすると足の踏み場もないくらいになってしまった。元々、シミュレーションなどの場所を取るボードゲームというのは、冬の季節に夜が長いヨーロッパの屋内での娯楽として始まったというから、部屋が狭い日本の家屋には向いていない遊びなのかもしれない。(苦笑)

このように、中学校3年生から20歳前半までシミュレーションゲームを友達とプレイしていたが、やはりプレイに長い時間がかかり、ゲームを数日間マップを広げたままでプレイしないといけないというので、学生生活が終わって就職活動が活発した頃にはプレイしなくなってしまった。

その後、他のシミュレーションゲームマニアも同じだろうが、パソコン、ビデオゲームが大量に売られるようになると、PCのハードディスクにゲームをキープできるPC版シミュレーションゲームの「信長の野望」「提督の決断」などをプレイするようになり、場所を取って部屋が散らかるボードゲームはプレイしなくなった。

でも、その後、仕事に必要なのでパソコンを買った後に、やはりパソコンを買ったら他の人もするように、歴史シミュレーションの「信長の野望」「提督の決断」などをプレイするようになった。PCゲームならハードディスクかCDーROMにゲームを記憶させることが出来るので、ボードゲームのように部屋の中に場所を取ることがない。

このように、パソコン、プレイステーションなどのシミュレーションゲームソフトが充実すると同時にボードゲームのシミュレーションが人気がなくなったように、やはり僕もPCとビデオゲームのシミュレーションに手を出すようになってから、ボードゲームはやらなくなってしまった。やはり、難しいシミュレーションボードゲームになると、数日間ゲームマップを部屋にキープしないといけないこと、マーカーなどもたくさん必要とすること、さらに、ゲームをプレイするために仲間を集めないといけないことなどがネックになってしまった。

PCゲームソフトならPCと対戦できるので、1人でもプレイできるというのがアドバンテージだ。これは、今は「HEARTS OF IRON」シリーズなどをプレイしている多くのシミュレーションゲームプレイヤーが思っていることだろう。